J'étais dans une voiture, sur la route, sur le point de m'insérer sur une voie rapide. J'ai trouvé le silence pesant, j'ai allumé la radio. En entendant les faits égrenés par cette voix féminine qui disait toute la gravité en appuyant chaque consonne, j'ai dit "encore", c'était mon premier mot. Ensuite, je suis restée presque muette, longtemps, de longues heures, de longs jours. Est-ce que je me souviendrai toute ma vie de ce 7 janvier, comme de ce 11 septembre 2001, où devant France 3 je voyais la fumée noire et opaque trouer un ciel bleu ?

Plus tard, j'ai eu peur, bien sur. Je me suis sentie seule et triste. Basculer dans un silence mental solitaire et incompréhensible.

Le dimanche 11 janvier, je suis allée marcher avec Gab. Je me suis demandé où étaient tous ces gens les derniers mois, alors qu'autour de nous l'islamophobie, l'antisémtisme et la xénophobie sous toutes ses formes alimentaient le débat public. Je me suis demandé où j'étais, moi, pourquoi j'étais restée silencieuse, pourquoi j'avais laissé faire ça.

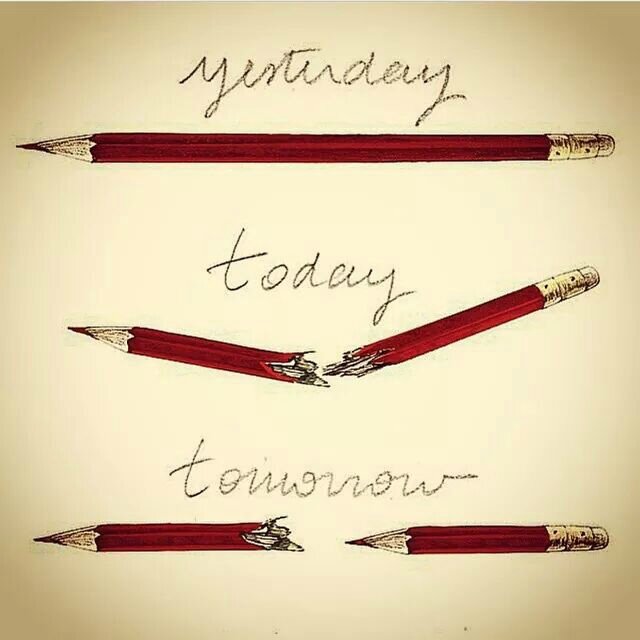

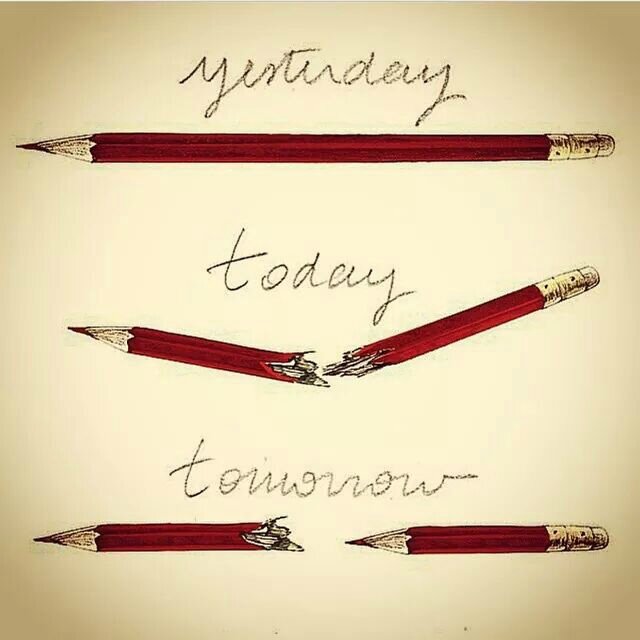

Gab m'a dit ce jour là sa méfiance, là où il ne voulait pas se réjouir trop vite. Je lui en ai voulu de gâcher avec ses mots ce moment si particulier, où pouvait naître un espoir fou et violent. Je ne voulais pas entendre de projections "demain", pour n'écouter que cette voie unique et forte. Mais je savais, intimement, que nous n'étions pas tous un seul. Ce même jour, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à me saouler d'images du monde entier, hypnotisée par des messages de tristesse mêlée de colère et d'espoir. Les slogans et les visages hagards ont défilé sur mon écran, miroir de moi-même, laissant filer de longues heures oisives et creuses. J'ai essayé de comprendre ce qui ne s'explique pas vraiment.

Plus que jamais, je comprends "l'amour qui peut sauver le monde". Je crois, avec force, que c'est notre seule solution.

La semaine suivante, j'ai souhaité évoqué le sujet avec une de mes classes dont la séquence en cours portait sur l'image? C'est sous cet angle que j'ai lancé le débat. Depuis mercredi 7 janvier, des questions avaient forcément été posées par plusieurs étudiants, qui dans l'ensemble connaissent mal, voire pas du tout Charlie Hebdo. Mais ce matin, c'était un peu différent. Très vite, les propos tenus sont affirmatifs, radicaux et écoeurants. Effrayants. Les idées s'éloignent vite de la question de la liberté d'expression et du pouvoir de l'image et malgré ma volonté de recentrer le débat, certains s'égarent. Lorsque la difficulté de l'intégration est évoquée par certains, on y répond par les termes "expulsion", ou pire encore "désintégration". Ce n'est même pas un amalgame maladroit qui est fait alors mais une imbrication volontaire et systématique. Les paroles sont nourries de peur et de haine.

Plus d'un moi s'est écoulé. Qui est encore vraiment Charlie ? Chacun est redevenu un autre, indifférent, silencieux.

J'étais là tu vois,

lui à côté de moi,

on avait 6 ans,

on jouait comme des enfants

au docteur, au docteur

j'étais là je voyais sur son corps

les plais, les marques, les bleus,

j'en croyais pas mes yeux, mes yeux

Et lui qui m'disait j'suis un dur tu vois mes brûlures, là sur mes bras

j'lai sens pas, j'lai sens pas.

J'étais là j'ai rien dis

et puis j'suis partie de chez lui,

si j'y suis retournée? plus jamais, plus jamais

J'étais là comme lui, j'avais 15 ans à peine

on était dans la cave chez ses parents,

je l'aimais tant, faut dire qu'il était beau

mais il se piquait mon héros à l'héro

J'étais là quand sa mère est venue nous dire

ça y est on l'enterre lundi, lundi

J'ai pleuré bien sûr oui j'ai pleuré

puis j'ai recommencé à traîner dehors, dehors

J'étais là en octobre 80,

après la bombe de Copernic,

oui j'étais à la manif, avec tout mes copains

J'étais là, c'est vrai qu'on n'y comprenait rien,

mais on trouvait ça bien, ça bien.

Oui j'étais là pour aider pour le SIDA,

les sans papier, j'ai chanté, chanté

Sûr que j'étais là pour faire la fête

et j'ai levé mon verre à ceux qui n'ont plus rien

encore un verre, on n'y peut rien

j'étais là devant ma télé à 20H,

j'ai vu le monde s'agiter, s'agiter

j'étais là, je savais tout de la Somalie

du Bangladesh et du Rwanda, j'étais là

J'ai bien vu le sort que le NORD réserve au SUD

bien compris le mépris,

j'étais là pour compter les morts.

J'étais là et je n'ai rien fait

et je n'ai rien fait

j'étais là pourtant j'étais là et je n'ai rien fait

je n'ai rien fait

*

Zazie

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F4%2F3419.jpg)